歴史・沿革

-

第1章

創業期

(1931-1945) -

第2章

戦後復興と成長期

(1945-1970) -

第3章

新時代への対応

(1971-1999) -

第4章

グローバル展開期

(2000-2014) -

第5章

グローバル成長期

(2015-現在)

第1章

創業期(1931-1945)

女性の社会進出で化粧品需要の拡大を確信

Chapter1

大正初期の小西儀助商店。道修町の商家では丁稚の腕が重要な役割を果たした。店先の大八車の多さで繁盛していることがわかる。

1921年、13歳で大阪・道修町の小西儀助商店(現コニシ株式会社)に丁稚奉公として入った岩瀬健次郎は、10年の歳月をかけて商売の基礎を学んだ。23歳となった1931年、頼母子講で得た1,000円を元手に大阪市南区高津町に岩瀬健次郎商店を創業。変性アルコール、流動パラフィン、グリセリン、白蝋、カストル油など、整髪や化粧品原料の販売を開始した。

自宅の一間を店舗として使用し、妻と共に商いを始めた健次郎は、自転車で各地を行商しながら顧客開拓に奔走。「もう三か月、もう三か月」を合言葉に、資金繰りの苦しい時期を乗り越えていった。そんな中、1933年の大阪地下鉄開通を機に、女性の社会進出が加速。街を行き交う女性たちの装いが和装から洋装へと変化していく様子に着目した健次郎は、化粧品需要の拡大を確信する。

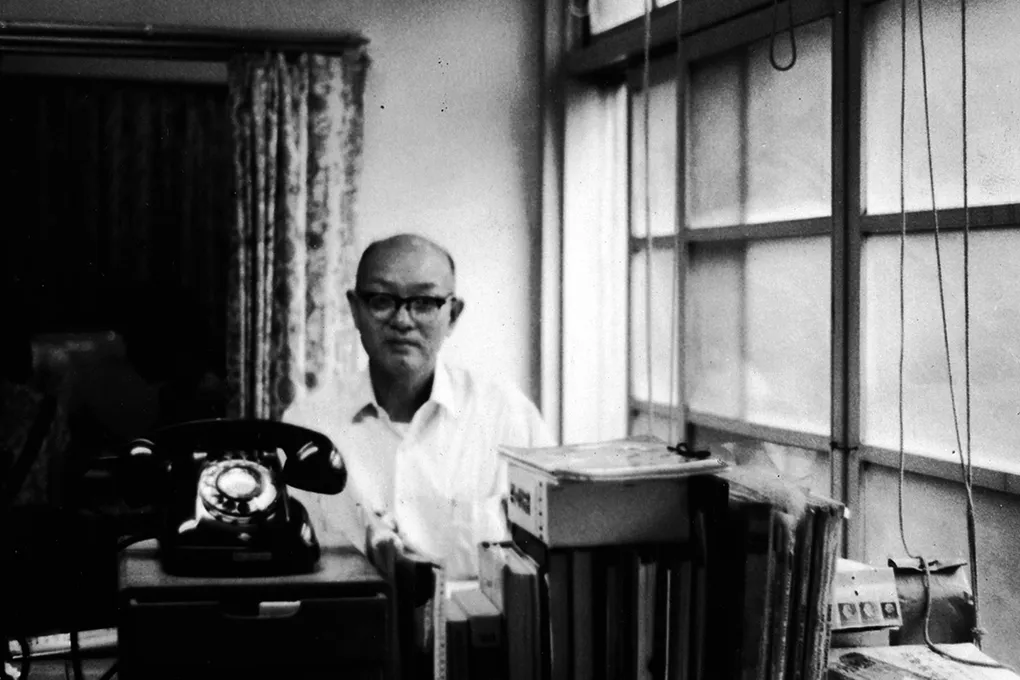

当時の事務所内でのスナップ。

この時代の変化を捉え、1935年には化粧品業界向けに変性アルコールの販売を本格化。品質の改良を重ね、付加価値の高い商品として提供することで、着実に業績を伸ばしていった。1937年には従業員6名となり、化粧品原料を加工した製品の生産を開始した。

しかし1945年、戦災により南区高津町の店舗、南区塩町の倉庫、浪速区西円手町の関西薬粧化学工業所が全焼。大きな打撃を受けながらも、東成区東今里の工場兼倉庫が残ったことで、戦後の再出発への足がかりを残すことができた。